|

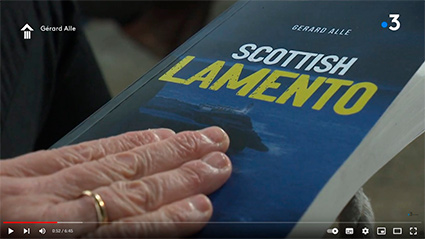

Scottisch lamento |

|

Le

vin des rebelles Alain-Gabriel

Monot |

Le

vin des rebelles

Lancelot,

31 ans, s'efforce de réaliser son utopie : Armand,

son "conteur préféré", lui donnera "les

clés du paradis". "Je commence à me prendre pour Lancelot du lac. Manquait plus que ça !" (page 53) Foisonnant,

e : adj FOISONNANT, c'est le premier qualificatif qui me vient à l'esprit, après la lecture du troisième tome de cette saga concoctée par Gérard Alle. Ce n'est pas le seul. Cette quête des origines, cette quête identitaire est une œuvre vivante, passionnante, visionnaire, épique, picaresque, baroque. L'auteur

laisse libre cours à ses thèmes de prédilection

sur l'altérité, l'intolérance, l'Histoire relue

à l'échelle humaine. L'ouvrage est très solidement

documenté (Il ne faut oublier que Gérard Alle - entre

autres talents - est également journaliste). "Je

vois le romancier comme un conteur", a déclaré Gérard

Alle. Précipitez-vous donc sur cette "belle utopie viticole et jubilatoire !" Petit

résumé du tome 2, L'Arbre aux chimères

Roque Le Gall

|

|

Les

jeunes tiennent pas la marée ! Gérard ALLE Ed. Coop Breizh, 2008

Léo Tanguy fait partie de ces personnages de polar qui à l'instar du poulpe est partagé par un collectif d'écrivains qui lui donnent vie tour à tour. Huitième aventure du soldat de l'information au grand coeur, le récit de Gérard Alle se laisse lire plaisamment. On rentre avec intérêt dans ce cercle jaloux de son indépendance qu'est celui des surfeurs de la côte sud du Finistère. Pas de bling bling, on n'est pas à Biarritz où tout le monde il est beau, il est bronzé. Ici il faut avoir un minimum de tripes et un maximum de passion chevillée au corps pour s'aventurer (même avec une bonne combinaison) dans les eaux glaciales de l'hiver bigouden. Cela écarte d'emblée les fils à papa friqués, minets à Ray-Ban qui courent le spot de rêve aux quatre coins du monde. On assiste aussi à la rivalité délétère qui oppose les deux patrons de supermarché locaux. Un peu plus et les turpitudes morales des deux individus ne dépareraient pas dans le Bronx. Léo Tanguy est quant à lui attachant, grand coeur tendre et tête de mule. Il donne envie de voir les autres tomes de ses aventures pour faire plus ample connaissance. Un bon cru.

Marion Godefroid-Richert Les jeunes tiennent pas la marée Avril

2017. Léo Tanguy est cyber-journaliste. Son site d’infos

sur Internet accueille beaucoup de visiteurs. Cette fois, c’est

en pays Bigouden qu’il mène l’enquête.

Le jeune Erwan Le Sourn a été retrouvé

mort sur la plage de Pors Carn. Pierrot, ami bistrotier de Léo,

risque de se voir accuser d’avoir servi de l’alcool

à Erwan, mineur, bien que ce soit faux. Léo s’informe

dans les bars du secteurs, et s’intéresse aux surfeurs

fréquentant la Pointe de la Torche. Si Nora et sa mère

se montrent aimables, ce n’est pas le cas du jeune Clet,

le copain de Nora. Celui-ci a témoigné contre

Pierrot. Quant au père d’Erwan, le notaire Le Sourn,

il refuse de parler à Léo. Les

lectures de Claude Le Nocher

|

|

La

fugue de l'escargot

En 1920, Morvan, le grand-père de Lancelot, agent de renseignement français, Breton d'origine, s'installe dans le Haut-Atlas occidental, en plein pays berbère, sur le territoire de la tribu des Ida ou Tanan. Il participe, avec ses idées reçues mais aussi ses contradictions de Breton à l'identité flouée, à la "pacification" du Maroc, se frotte à l'identité berbère et finit par sérieusement douter des prétentions humanistes et universalistes de la France coloniale. Il apprend le tachelhit, la langue berbère du Sud du Maroc, épouse Zahra, la fille d'un résistant du village de Tamarout. Sa vie et celle de ses descendants s'en trouveront à tout jamais bouleversées. Ensemble, ils formeront un couple pour le moins chaotique qui sera victime, en 1961, du terrible tremblement de terre qui va ravager Agadir. Premier volume d'une trilogie à paraître dont on pourra lire les trois volets indépendamment les uns des autres. L'action se déroule en bonne partie dans le sud du Maroc, en plein pays berbère et propose une quête des origines, une quête identitaire. Elle convie le lecteur à remonter le temps, à prendre une part active dans une enquête qui mêle à plaisir réalité historique et imaginaire, et conte une forme de saga familiale fortement marquée par les non-dits, les crises et les secrets de famille... Lancelot sera-t-il le dernier des salauds ou bien parviendra-t-il à briser le cercle infernal dans lequel ses aïeux se sont englués ?... Le livre est solidement documenté, sur l'identité berbère tout particulièrement, ainsi que sur l'histoire du Maroc et de ses minorités indigènes. Il est sans doute largement inspiré des voyages que Gérard Alle a effectués en pays berbère. Beaucoup d'humanité, en plus de l'humour acerbe dont l'auteur joue avec justesse, ravive encore l'intérêt du roman. Lancelot, fils de colons, est un héros tout à la fois décalé et curieux qui veut tout savoir de l'histoire dont il est issu. Un ton volontairement désinvolte, parfois cynique, de belles descriptions et des dialogues savoureux donnent encore plus de force et de cohésion à l'histoire et la rendent d'autant plus passionnante. Bref, un livre réussi dont on attend la suite avec impatience.

MGRB La fugue de l’escargot Deux

tranches de vie sont racontées en parallèle. C'est le premier tome de la trilogie "Lancelot, fils de salaud". Il s'agit d'un roman riche et ambitieux. A travers les générations, ces mystérieux secrets de famille sont plus forts que beaucoup d’énigmes criminelles ou de romans noirs. L’image idéale d’aïeux, glorifiés par le temps comme des braves gens, peut s’avérer plus grise. Leur vie a influé sur celle de leurs descendants. C’est le cas pour le jeune héros. Ici, pas de mélo, plutôt de la mémoire. Les références historiques sont précises et justes. Sans oublier l’aspect humain du récit. Ce roman remarquable confirme le talent de Gérard Alle. Les

lectures de Claude Le Nocher

|

|

L’arbre aux chimères Adolescent,

Lancelot Morvan avait fui la région bordelaise pour retrouver ses

racines bretonnes. Les traces familiales n’étaient pas toutes

glorieuses. Mais il rencontra le vieil Armand, patron d’un bistrot

d’habitués en Centre Bretagne, père de substitution.

Et puis la jeune Marion, qui lui offrit son amour. Après "La fugue de l’escargot", voici la deuxième partie du cycle "Lancelot Fils de salaud", qu’on peut lire séparément. Lancelot côtoie toujours les fantômes du passé, dans ce puzzle qu’il reconstitue pour se forger une identité. S’appuyant sur des faits historiques concrets, il dessine un portrait véridique de ses ancêtres. Présenté sans concession, ce héros est aussi imparfait que ceux dont il est l’héritier. La rage qui l’anime s’atténue lentement. Pas d’illusoire nostalgie d’un bonheur perdu dans cette noire saga. Teintée d’amertume, avec néanmoins quelques sourires, la narration est aussi intense qu’entraînante. D’une admirable justesse, ce roman possède une force certaine. Les

lectures de Claude Le Nocher

|

|

Il faut buter les patates On est loin des bagadou, des festou-noz et des ajoncs en fleur. La Bretagne, ici, est grise et noire, couleur des ardoisières en faillite et de la campagne boueuse où quelques paysans tentent de survivre. « Campagnes concentrées. Poules entassées. Cochons hallucinés. Consciences concassées. Grands festivals d’illusions contre petits bistrots qui s’essoufflent... Faillites retentissantes ou épidémies salutaires ? » Décidément, la vie à la campagne n’est plus ce qu’elle était ! C’est bien de survie qu’il est question ici, et pas seulement de celle d’un paysage ou d’une petite paysannerie dévorée par les fédérations ou les grands groupes alimentaires, mais de l’espèce, quand les empoisonneurs font la loi. Un bon polar fermier, bien noir, en prise directe avec des problèmes tristement d’actualité, avec tout de même une petite éclaircie à la fin, entre deux grains. Gérard

Meudal

Il

faut buter les patates On ne cherchera pas dans le bouquin de Gérard Alle une enquête titillante, au suspense écrasant. Pas de Maigret, de "Bon Dieu mais c'est bien sûr" ou encore de poursuite fracassante dans les rues de L.A. Comme l'annonce la première page, il s'agit là d'un polar fermier, d'une enquête sociale et champêtre dont la qualité réside en grande partie dans la description d'un milieu. Et c'est son fort, à Gérard Alle : hors des romans, l'auteur réalise des documentaires basés sur des rencontres et témoignages. La campagne décrite ici n'est pas franchement drôle : inondations, chômage et champs abandonnés font partie du paysage. On trouve dans ce roman des personnages bien campés comme l'Acteur, avec une majuscule, bien sûr, qui se la pète grave devant les bouseux, ou encore Raymond Cloarec, maire depuis cinq mandats, propriétaire du plus gros élevage de porcs du canton, mais aussi de la coopé, le plus gros employeur du coin. Face à eux, des petits paysans à l'avenir bien sombre, comme les parents de Michel, pour lesquels la première crise du porc a sonné la fin : maison en ruine, banque qui refuse de prêter... Des paysans nostalgiques du temps où les vaches avaient un nom et pas un numéro et où "le monde se faisait au comptoir de l'estaminet". C'est le combat de la mafia productiviste contre le petit agriculteur. Un David contre Goliath, version champêtre. Coté David, on pourrait se croire en présence de vrais losers : on enlève le baron du porc en voiturette sans permis, on utilise des cagoules sous lesquelles le premier passant vous reconnaît, on boit du rouge étoilé à l'heure de l'apéro, un truc genre Père Joseph qui laisse sur le palais un goût délicat qu'on ne saurait dénicher ailleurs ! Autant dire que l'on est loin de Quantum of solace ! Mais ils sont plutôt sains, ces gars-là, qui refusent le productivisme agricole ou la magouille de gros éleveurs possédant plus de 1000 truies dans une exploitation dans laquelle seules 620 sont autorisées. Des opposants qui se retrouvent dans une vraie communauté de babos à Ker Belen, où que ça sent la crotte de chèvre, le "Gardarem lou Larzac" dans toutes les roulottes et l'omelette aux champignons pas que parisiens. A leur tête, Bonbon le baba, un cool de cool comme on se l'imagine avec plaisir. Le début du livre est assez lent, mais met bien en place le décor. Puis le rythme s'accélère : incendie de grange, torture du roi du cochon (dans sa version champêtre : immersion dans un océan de purin), assassinat d'opposant (version champêtre également : par écrasement dans une trémie à grains et transformation en granulé pour cochon : faudrait en parler à Son Altesse Sérénissime). Le ton est fort loin du politiquement correct : on retrouve ainsi la célèbre (mais peut être pas la plus subtile) réaction de Cocteau envers un admirateur béat qui susurre "Un ange passe", l'écrivain répliquant "Qu'on l'encule !" L'auteur nous livre également un scoop, suggérant que Céline Dion "pue des arpions" ! Gérard Alle est un fin connaisseur de la Bretagne : il sait que le passage d'un bagad ne peut que provoquer une vraie "érection pileuse" : Brestois, nous confirmons cette information d'anatomie locale, par un comportement pileux très particulier chez les indigènes et autres touristes assistant à la descente de deux cents sonneurs au printemps dans la rue Jean Jaurès ! Mais Gérard Alle est aussi un militant qui connaît et dénonce les travers de la mafia productiviste : grippe aviaire, farines animales, revente de poulets à la dioxine... Des questions qui résonnent encore dans nos cerveaux de consommateurs : l'angoisse de la grippe hivernale est proche. Un José Bové du polar, puisqu'on vous le dit ! J'ai bien aimé ces querelles de clocher entre éleveurs et écolos. Ce polar à la Don Camillo et Peppone est court, se lit facilement et avec plaisir. Mais voilà, il me semblait que c'était plutôt les poireaux que l'on buttait dans la version jardinière du verbe. Et bien non, les patates aussi : http://www.eco-bio.info/forum/upload/topic/1924-mes-amies-les-patates/ Marc

Suquet

|

|

Les papys féroces Il

s’agit d’un recueil de trois romans courts. Les

lectures de Claude Le Nocher

|

|

|

|

|

Coup

de cœur Télérama :

C’est un monde au bout du bout du monde, dans un Middle West sauvage

: le centre de la Bretagne. Loin de la mer, de « la côte »

si belle et si carte postale, la campagne, la vraie, que l’on dit

profonde, explose, souveraine. De bon matin, les tracteurs font «

pop-pop-frr » et les lapereaux « du jogging avec leur maman

». Dans ce décor faussement idyllique, on tient les drames

en sourdine à coups de jolie bibine. La collection « Velours

» des éditions Baleine impose comme trame une histoire d’amour.

Gérard Alle remplit son contrat avec une amourette plutôt

sympathique. Mais elle n’est que prétexte. Le romancier raconte

avant tout son coin de pays et ses gens. Le Dédé, paysan

toujours pas marié, et sa mère « qui a l’œil

», sa bande de copains abonnés à l’apéro,

des bras cassés experts aux boules mais lents au boulot. Depuis

« l’avènement du RMI », ils rechignent à

« s’esclavager » découpeurs de dindes ou ramasseurs

de poulets la nuit. Puis, un jour, débarque Isabelle, cousine de

Dédé, dite « la Parisienne ». Elle va mettre

le feu aux souvenirs enfouis, aux silences trompeurs, et réveiller

ce pays où coule le canal de Nantes à Brest, où se

nichent des bourgs aux noms fictifs et riants – Keramour, Kerchopine

ou Kernaze -, où l’on est maire de père en fils, où

l’on roule en mob parce que le permis s’est envolé

un soir de tempête alcoolisée... Martine

Laval

Un

air à faire pleurer la mariée Une femme revient dans sa Bretagne natale pour assister au mariage de sa sœur. C'est le point de départ de l'histoire qui nous conduira dans la Bretagne rurale, à la rencontre de quelques caractères singuliers, de vieilles histoires jamais enterrées, de secrets enfouis au plus profond des cœurs. ?Ce roman se lit avec plaisir, l'auteur ayant laissé sa plume jubiler sans contrainte. Mais le ton léger ne gâche en rien cette peinture d'un coin de France empêtré dans ses contradictions, balançant entre tradition et modernité, entre modernité et agonie. Claude

Le Nocher

|

|

BREST,

L'ANCRE NOIRE

Recueil de nouvelles, dirigé par Gérard Alle.

|

|

BABEL

OUEST

Si ce volume du Poulpe est épais, c’est parce qu’il

est un livre bilingue : langue française et langue bretonne, la

formule est plus opportune que français et breton. Il se peut qu’il

n’y ait qu’une langue dans la région bretonne (cela

mérite confirmation), mais en tout cas il y en a plusieurs sur

le territoire métropolitain. Hubert

Artus

|